Сальвадор Дали

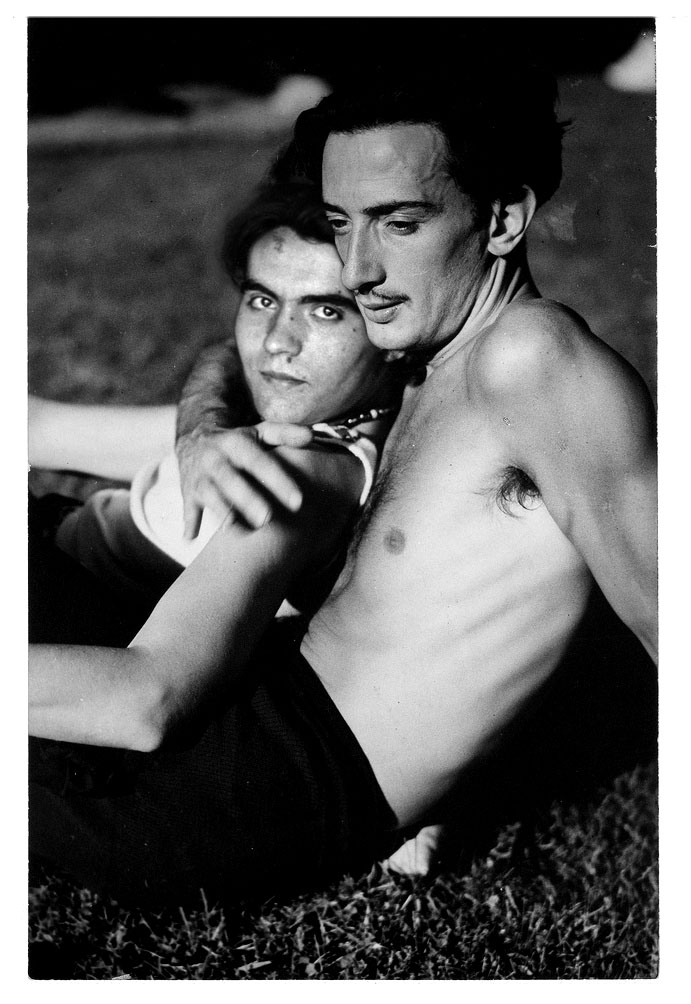

«В Резиденции, где я жил, было множество самых разных студенческих компаний, среди которых выделялась группа бунтарей, яростных сторонников авангарда в литературе и искусстве. Эта мятежная молодежь впитала тревожный дух послевоенного времени, дыхание катастрофы. В наследство им досталась недавно разработанная и весьма неглубокая традиция — так называемый ультраизм, один из наших местных "измов", недозрелый плод европейского авангарда, наиболее близкий к дадаизму. Группу составляли Пепин Бельо, Луис Буньюэль, Гарсиа Лорка, Педро Гарфиас, Эухенио Монтес, Рафаэль Баррадас и еще множество других лиц. Однако из всех, с кем я общался в ту пору, только двоим было предначертано достичь головокружительных высот в иерархии духа. Это Гарсиа Лорка, легко, блистательно и властно усмиривший постгонгорианскую риторику, и Эухенио Монтес, познавший глубинные тайны души и одолевший горные перевалы мысли. Лорка — андалусец, Монтес — из Сантьяго-де-Компостела. <...>

Мои новые друзья будут питаться мною, — это я сразу понял, — но взамен я не получу ничего: все, что они могут мне предложить, у меня есть, причем в большем количестве и лучшего качества. Иное дело Федерико Гарсиа Лорка. Передо мной был уникальный, цельный поэтический феномен — поэзия, обретшая кровь и плоть, тягучая, застенчивая, возвышенная, трепещущая тысячью сумрачных огней и токами подземных рек, свойственных всякой удачной форме живой материи. Я инстинктивно, сразу и безоговорочно, отверг явленную мне "поэтическую вселенную". И заговорил доказательствами, четкими формулами, отметая все, что не поддавалось логике и анализу, все, что "нельзя попробовать на зуб" (мое любимое выраженьице тех лет). И когда вольные языки пламени вырывались из полыхающего костра поэзии — разверстого сердца великого Федерико, я, анти-Фауст, гася огонь, взмахивал зеленой ветвью моей преждевременной старости и волок свою извечную обыденную решетку, чтобы поутру, на угольях того костра, что возжег Федерико, изжарить измысленные мною грибы, котлеты, сардинки <...> и утолить ими на сто лет вперед духовный, нравственный, идейный и художественный голод нашей эпохи».

* * *

«Тень Мальдорора омрачила мою жизнь, и тогда же, как затмение, окутала ее еще одна тень — Федерико Гарсиа Лорки, едва не разрушив природную самобытность моей натуры. <...> Я стал избегать встреч с ним и с компанией, которая все очевидней становилась его компанией. То был апогей его влияния, которому никто не мог противиться, и, наверное, тогда, единственный раз в жизни, мне довелось узнать нечто подобное мукам ревности. Едва ли не каждый вечер мы всей компанией шли по Пасео-де-ла-Кастельяна в кафе, заранее зная, что и сегодня во всем блеске нам предстанет Федерико, этот буйный, горящий алмаз. Как часто я вдруг срывался и бежал от них со всех ног, прятался три, четыре, пять дней...»

* * *

«Если разобраться, я многим обязан поэзии Гарсиа Лорки, этому смутному, разрозненному и цельному хаосу. Многое я почерпнул оттуда и разработал. Будучи до некоторой степени финикийцем, я подолгу размышлял о том, что Федерико говорил мимоходом, не додумывая, — он рассыпал свои блистательные догадки с истинной щедростью. Я же подбирал, вникал, прояснял его мысль, шлифовал и выставлял на всеобщее обозрение. Не могу сказать, что Лорка был умен, не в интеллекте дело, да и вообще поэтическому гению ум не свойствен, если не противопоказан. А Лорка был воплощенным поэтическим явлением, самородком, неограненным алмазом, и оттого его поэзия так родственна фольклору».

* * *

«Помню лицо Лорки — оно наводило ужас, — отмеченное печатью рока в те минуты, когда он ложился и изображал себя после смерти — все стадии разложения поочередно: первый день, второй, третий, четвертый, пятый. Федерико в подробностях описывал гроб и представлял положение во гроб, показывал, как именно опустится крышка и как тронется траурная процессия к кладбищу по улицам его родной Гранады. И вдруг, сполна насладившись трансом, в который повергались зрители, он вскакивал и заливался хохотом — надо было слышать этот захлебывающийся дикий хохот! — и выпихивал нас за дверь, чтобы снова улечься в постель и уснуть безмятежным сном, стряхнув, пусть ненадолго, мучительное наваждение».

* * *

«Когда началась война, мой большой друг, поэт горькой судьбы Федерико Гарсиа Лорка был казнен в своей родной Гранаде, занятой фашистами. Его смерть превратили в пропагандистское знамя. Это подлость, потому что и другие не хуже меня знают, что на всей планете нельзя отыскать человека аполитичнее Лорки. Он умер не за политическую идею — ту или иную, он пал жертвой всеобщей судорожной сумятицы — испанской гражданской войны. И на этой войне люди убивали друг друга не только за идею, случалось, сводили счеты, личные счеты. Лорка же, как и ваш покорный слуга, был не просто личностью — самобытность его натуры хлестала через край, ежесекундно давая тысячу поводов для возникновения личных счетов. Следовательно, у Лорки было куда больше шансов встать к стенке, чем у прочих испанцев. А свойственное ему ощущение жизни как трагедии — того же корня, что и знание своей трагической судьбы у испанского народа».