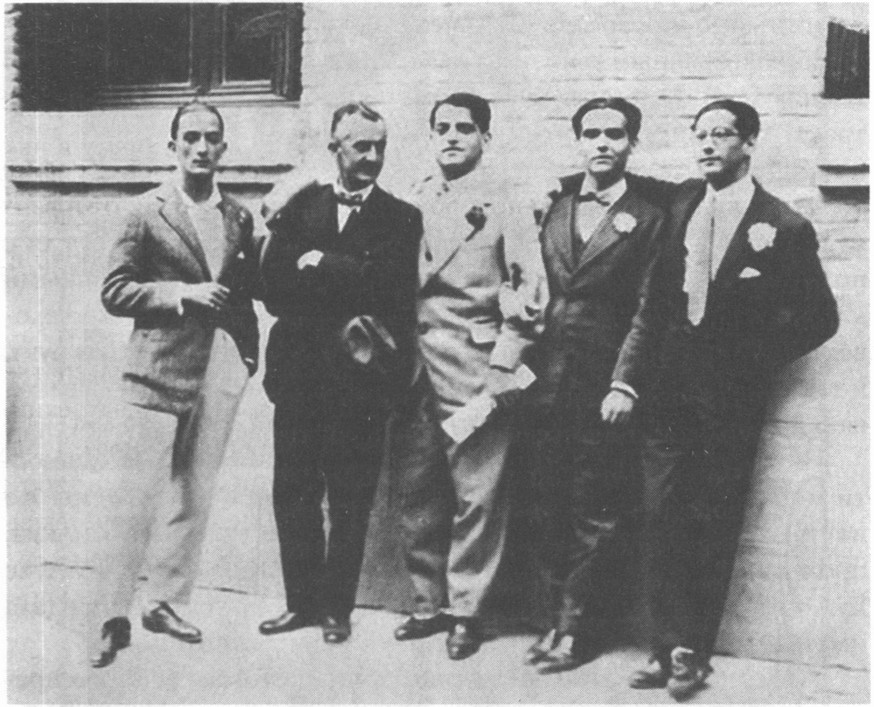

Хосе Морено Вилья

«Мне кажется, самыми интересными в Резиденции были годы с двадцатого по двадцать седьмой. В это время там оказались вместе Гарсиа Лорка, Сальвадор Дали, Эмилио Прадос, Луис Буньюэль, Пепин Бельо и другие блестящие молодые умы. Федерико бывал здесь и раньше, может быть, году в 1917-м. Он приезжал на время, от случая к случаю. Иногда оставался на целый год. Не все студенты любили Федерико. Некоторые интуитивно чувствовали, в чем была его слабость, и избегали его. Тем не менее, когда он садился за фортепьяно и начинал петь, устоять не мог никто. Слушая его голос, несильный, хрипловатый, но проникающий в душу, я не раз думал, что тронуть сердце может и несовершенный инструмент. <...>

Он играл превосходно, и его обширный репертуар включал вещи классические и современные, самые последние. Федерико еще в юности воспринял манеру игры де Фальи и его композиционные принципы, в его сочинениях та же глубина мысли, та же ясность и цельность, ничего лишнего. Де Фалья научил Лорку слушать народные песни и отбирать из фольклора лучшее. <...>

Федерико садился за фортепьяно как маэстро — он в совершенстве владел инструментом. Не важно, что в перерывах он по-мальчишески дурачился и шутил; как только пальцы его касались клавиш, могущество возвращалось к нему. Восторг, который он вызывал, очевидно, зависел от удачного слияния народной и ученой традиции, наивного, детского, свежего — с рассудочным и строгим. Это чисто андалусское сочетание бывает свойственно тореро, кантаорам, танцовщицам. Неистовое движение сменяется неподвижностью, безграничная радость — слезами. Они переходят от блаженства к стону. От игры к смерти. <...>

После того как наш друг, которому посвящены мои воспоминания, играл Шопена или Шуберта, Моцарта, Дебюсси, Равеля или де Фалью, мы просили сыграть тонадильи XVIII и XIX веков, которые он собирал. Перемена, происходившая с ним, отзывалась и в нас. Федерико уже не глядел на клавиши. Он поднимал голову, взгляд из отсутствующего становился острым, из блуждающего — сосредоточенным; он откидывался назад, руки вытягивались, большой рот озарялся улыбкой, и он начинал петь:

Беги — я догоняю,

беги — тебя хватаю.

гляди — лицо твое

я грязью закидаю

А потом еще и еще. Это были те самые песни, что впоследствии Федерико аранжировал для Архентиниты и затем записал на пластинку. Услышав его пение в третий или четвертый раз, я сказал Федерико в присутствии нескольких друзей: "Вам нужно петь и играть для публики. Люди придут в восторг, как мы сейчас". Поначалу эта мысль показалась ему нелепой, но Федерико обдумал мое предложение, и оно привело его к совместной работе с Архентинитой.

Играя на гитаре, Федерико чувствовал себя не так уверенно, как за фортепьяно, и приглашал очень немногих. Еще и потому, что наслаждаться канте хондо может не каждый. Для этого нужно цыганство в крови или в душе, надо знать, что такое мука, тяжкая мука, которая подстерегает ежесекундно, и смерть, даже не смерть, а беспрерывная агония. Нужно отличать благородное пение от подделки, знать жанры и улавливать полутона, которые рождают песню, рвущуюся из глубин души. Федерико не мог вытянуть сигирийю, солеа и другие трудные песни. Но чудесно пел все остальное. Как не вспомнить эти строфы:

Беда такой недотроге:

страшна ей всякая малость,

как письмам дождик в дороге.Лети, голубка, в предгорье,

не то охотником стану,

и оба погибнем вскоре:

тебе — смертельная рана,

а мне — смертельное горе.

Душа Федерико была музыкальна от природы — то был врожденный дар, наследство, полученное от пращуров. Музыка была у него в крови, как у Хуана Бревы, Чакона или великой Архентиниты. Всякое его слово или движение было музыкально. В этом крылась власть Федерико, тайна его очарования. Он источал музыку, и, где бы ни появлялся, — вспыхивала легкая стремительная мелодия. У кого-то музыка сосредоточена в руках, у кого-то — в голове, у кого-то — в голосе, а бывает, в ногах, кто-то прекрасно преподает музыку, но музыка не изливается из него, как родник, не живет в нем, как жила она в гранадском поэте. И тем непостижимее для меня вероломное убийство Лорки — именно его. Невозможно представить себе, чтобы народ уничтожил того, кто был его радостью, его подлинным очарованием. Сила Лорки была столь животворна, что стоило произнести его имя — и тебя охватывала радость, пронизанная музыкой. "Федерико едет из Гранады, завтра будет здесь!" — оповещал кто-нибудь Резиденцию с таким восторгом, словно увидел на горизонте кавалькаду бродячих музыкантов. Музыкальный дар Лорки был очевиден всем, и потому перед ним распахивались двери и на Кубе, и в Нью-Йорке, и в Аргентине. Душа, исполненная музыки, превращала его во вселенского Дон Хуана, в невольного покорителя сердец. Когда сравниваешь Лорку с другими современными поэтами, изумляет его душевная теплота и мягкость в обращении с людьми, так отличающиеся от их сухости и сдержанности. Не связано ли это с музыкальностью человека и его обаянием? Не зависит ли одно от другого?»